① 植林

木を切ってはじめてそこに木を植えることができます。(地拵)

木を切ってはじめてそこに木を植えることができます。(地拵)

切った木も利用します。

1ha(100m×100m)に約2,000本〜3,000本の苗木を植えていきます。

② 下草刈り

2年生〜10年生まで、 年2回〜1回

2年生〜10年生まで、 年2回〜1回

植栽木よりも雑草や低木の発育が早いため、雑草の背1.5倍を超えるまで、「両手鎌」や「草刈機」で草を刈っていきます。刈り払ったものは堆肥化して植栽木の成育の養分にもなります。

藤ヅル等が巻きついて苗木の発育を止めてしまうこともあります。(ツルきり)

③ 雪起し

3年〜14年生まで、 年1回。

雪国の場合、積もった雪の重みで若木が倒れてしまうので、これを起す作業をします。

④ 枝打ち

目安として、15年背・20年生・25年生・30年生で行います。

目安として、15年背・20年生・25年生・30年生で行います。

森林所有者の森林の仕立て方によっては、その後も行います。

枝打ちをすることで、木を上へ上へと育て、同時に下層への日照を確保できます。また、木目の節目の良し悪しもこの枝打ちによって決まります。

良質材生産には欠かせない作業です。

⑤ 徐伐

目安12年生 年1回。

下刈り終了後、間伐までの間に不良木と目的外樹種の除去を行います。

⑥ 間伐

お互いの木がぶつかり合うのをさけるために、適度に伐採して、より大きく育つ空間を確保します。70年間で3〜4回くらいの間伐作業をして、植林時の2,000本〜3,000本を200〜400本まで徐々に減らしていく作業です。

お互いの木がぶつかり合うのをさけるために、適度に伐採して、より大きく育つ空間を確保します。70年間で3〜4回くらいの間伐作業をして、植林時の2,000本〜3,000本を200〜400本まで徐々に減らしていく作業です。

樹木と樹木の間隔をあけることにより、樹木生育が促進されます。

間伐を行うことにより、林内へ光が入り込み、下の植生が豊かになり、大切な土壌の流亡を防いでくれます。

間伐前(左)と間伐後(右)

⑦ 伐採

|

|

明治30年頃の伐採の様子 提供:南 清四郎商店 |

昔は木を切出すのに2〜3年くらいかけ、山である程度の大きさまで割って運搬しやすくしていました。雪を利用してソリで滑らせて山から運んでいたようです。

現在では高性能林業機械を利用して大規模な伐採、運搬でコストを下げる方法もあります。

山の木は農産物と同じで収穫する時期があり、気温が低くなり水を吸い上げなくなる冬の時期に伐採します。(運搬や乾燥に有利です。)

夏場に伐採すると、水分を多く含むためにカビが発生しやすくなります。

⑧葉枯らし乾燥

木を切り倒して、葉や枝をつけたまま寝せておくと、木の蒸散作用によって、幹の水分を自然に蒸発させることができます。

木を切り倒して、葉や枝をつけたまま寝せておくと、木の蒸散作用によって、幹の水分を自然に蒸発させることができます。

ある程度水分が飛ぶと軽くなるので運搬が楽になりますが、通常は伐採したらすぐ搬送するようです。

昔は山で伐採する期間が長かったので(2〜3年くらい)、自然に乾燥していたようです。

現在では、通常は行っていません。

⑨天然乾燥と人工乾燥

木材は乾燥させて使うのが基本です。含水率が20〜30%までは生木で乾燥とともに狂いが生じてきます。

日本の気候で、放っておくと概ね18%で安定するので、如何に乾燥させるかが重要になってきます。

昔は、木を山から切出して乾燥に3年、材木に挽いてから加工まで1年、建て方が終わってから十分に乾燥させ、狂わせてから、内装工事に入り、完成まで1年から3年という、自然のサイクルに沿った建物の造り方をしていたので、300年、400年という耐久年数の古民家が現在も点在しています。

現在では、長期にわたって乾燥させる天然乾燥と乾燥窯で強制的に短時間で乾燥させる人工乾燥の方法があります。

丸太のままだと、乾燥しずらいので、おおまかに割って(大割:おおわり)、乾燥しやすくします。

丸太のままだと、乾燥しずらいので、おおまかに割って(大割:おおわり)、乾燥しやすくします。

春に大割りにし、一夏雨にさらしながら乾燥させると、 渋が抜け、赤味の良い木材となります。

時間がかかる(半年〜1年以上)のが難点です。

木材を窯の中に入れ、短時間で乾燥させる方法です。 節が抜けやすくなる欠点があります。

⑩山の木を使った建物

加工

大割にして、乾燥させてから、実際の角材に割り、加工をします。

大割にして、乾燥させてから、実際の角材に割り、加工をします。

建て方

加工した材木を実際の土地に組み上げていきます。

加工した材木を実際の土地に組み上げていきます。

建て方を終了してから、何ヶ月かそのままにして乾燥させ、木材を十分に狂わせてから内装工事に入ります。

完成

完成するまでに、1年がかりになることがあります。

完成するまでに、1年がかりになることがあります。

昔は更に2〜3年もかかることもあるそうです。

現在の建物は工期が短く、2〜3ヶ月で建ててしまうため、より乾燥した材料を選ぶ必要があります。

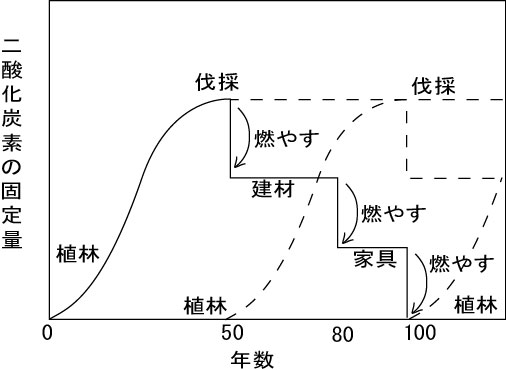

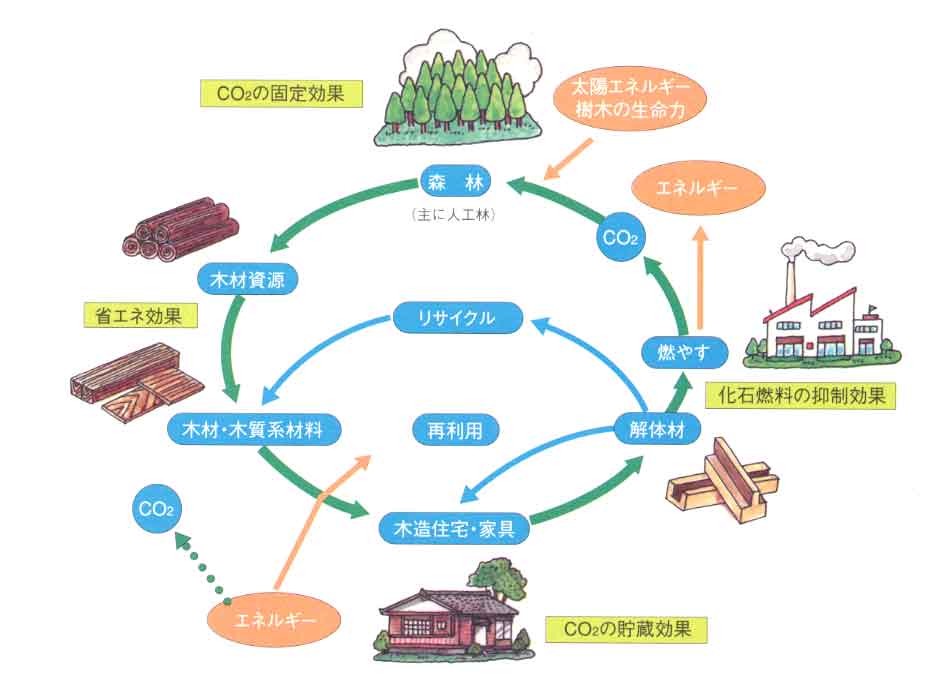

⑪ 循環の効果

植林と伐採を計画的に繰り返し、木材をリサイクルすることで、大気中の二酸化炭素を固定し、半永久的に資源を得ることができます。

植林と伐採を計画的に繰り返し、木材をリサイクルすることで、大気中の二酸化炭素を固定し、半永久的に資源を得ることができます。

木は20年〜30年生頃が最も成長する時期で、大気中の二酸化炭素を固定し、幹を大きく太らせていきます。

50年、60年くらい経つと構造材として使用可能となります。

伐採して、木材として使用した後、家具や建具として利用できる時間をふやせば、炭素をその分固定できることになります。

バイオマス・エネルギーの利用(燃焼等)をすれば、その分の石油の消費を抑える効果があります。

森林の中の土壌(黒っぽい層)は1Cm形成されるのに100年〜500年必要と言われています。

その土壌の恩恵を農業・漁業・市民生活(利水・治山・治水等)で受けています。